江苏锦家农业发展

简称:锦家农业

- 亩

- 2008年08月17日

- 江苏省宿迁市宿豫区宿沭路1号

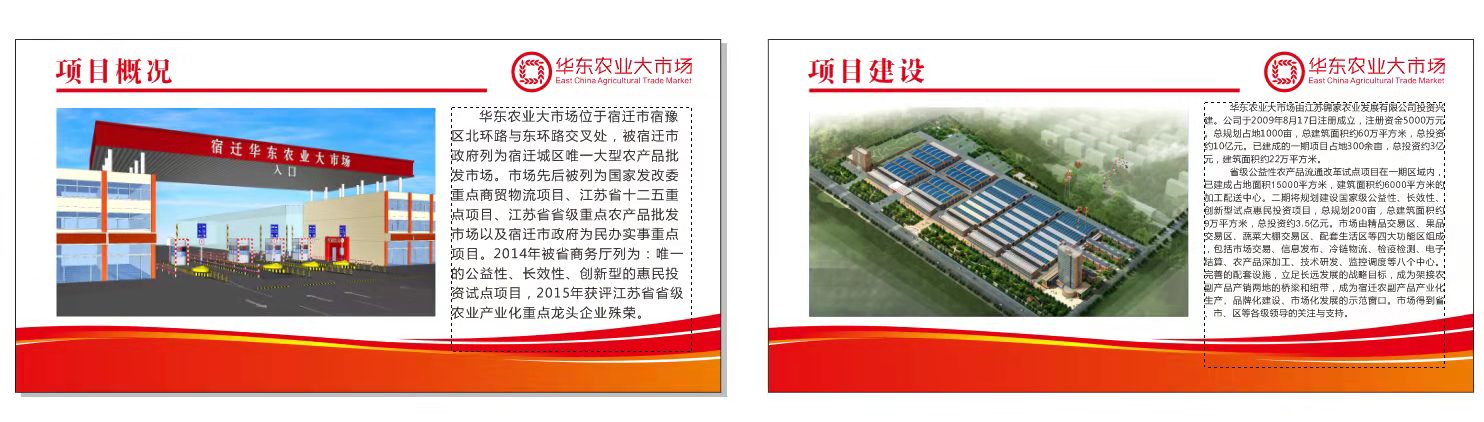

市场简介:江苏锦家农业发展有限公司成立于2009年,注册资本为5000万元。作为现代农业产业化建设的先行者,公司以“携手三农,服务社会”为理念,努力为农业产业化建设与和谐社会构建做出贡献。锦家以农副产品流通体系为切入点,致力于为“三农”搭建物流平台、技术平台和信息平台,从而为农民增收、农村现代化建设和农业发展做出贡献。 锦家公司本着“准确定位、超前规划、加快速度、惠民利民、快出效益”的原则,在宿迁市北环路与东环路交叉口,选址规划,建成苏北地区最大的农产品批发市场-华东农业大市场。

企业特色:锦家农业华东市场是江苏省重要的农业大市,是黄淮地区、江苏北部新兴的城市,境内地势平坦,土地肥沃,共耕地659万亩,是中国的商品粮基地。也是著名的“杨树之乡”、“名酒之乡”、“花卉之乡”和“蚕茧之乡”。 2010年江苏省委、省政府将宿迁作为苏北中心农业大市重点扶持,开发规划,宿迁的高效农业蓬勃发展。宿迁市需要一个交易齐全、交易规模较大的农产品批发市场集散中心市场。原有的农产品的购销交易活动较为分散,农产品流通市场设施也不能适应大流量的现流通发展的要求。此外就是路边市场,占道经营,严重影响交通和城市现象。 宿迁而言“三农”比例全省最高,比较重大,但农业经济发展相对滞后,如何解决农产品销售信息不灵、渠道不畅、价格波动大,如何解决宿迁高效农业更好、更快走出去等问题摆在宿迁政府面前。为此,宿迁市政府制定出台82号文件,提出“统一规划,整合资源、政府扶持,市场运作”的总体要求,到2012年全市初步建成以华东市场为主体,有较强集散和带动能力强的农产品市场体系。